学生がちゃんとしたメールを書けないという問題は,ずいぶんと昔から指摘されてきた.私も,8年前,企業から大学に着任して早々に気付き,1年生の基礎演習,初年次教育の冒頭で,まずは適切なメールの書き方から始めることにしてきた.

思えば電子メールが普及してから四半世紀以上たち,技術的な不備もいろいろ明らかになっている.SNSや進化したメッセージングツールなど新しいコミュニケーションメディアが次々と提案され普及している現在では,「電子メールはオワコン?」という声が大きくなっているのもさもありなんというところか.

1993年,私が新卒でMRIの就職試験を受けたとき,そのときに書いた小論文の内容が「これから電子メールが一般化して便利に使われるだろう.手紙と電話のいいとこ取りしたツールだから,云々」というものであった.はたしてその通りにはなったが,SPAM問題などその後のデメリットまでは予想できなかった.30年後,こんな議論をしていることも,当時は全く予想だにしなかった.

林立するコミュニケーションチャネル

さて,本稿で議論したいのは,そのようなメッセージングのチャネルをどうコントロールすべきか?ということである.厄介なのは,コミュニケーションは「自分ひとりだけの問題ではない」という点だ.相手あってこそのコミュニケーションである,ということを忘れないでいただきたい.すなわち,「私はそう思う.私が正義だ」が通用しない種類のトピックであるということである(まあ,我を通す手もあろうが,こんなご時世なのでパワハラにはご注意を).

電子メールがオワコンの危機に瀕しているとはいえ,いまだに現役で使われている.毎日,何十通ものメッセージが電子メールで届き,それに対して返事を書いている.相手はほぼ社会人.たまに学生とメールでやりとりをすることもあるが,圧倒的に社会人とのやりとりが多い.大学教員である私でこの状況なので,企業や官公庁にお勤めの皆さんは,学生と直接にメールでやりとりする機会はほぼ無いのではなかろうか.

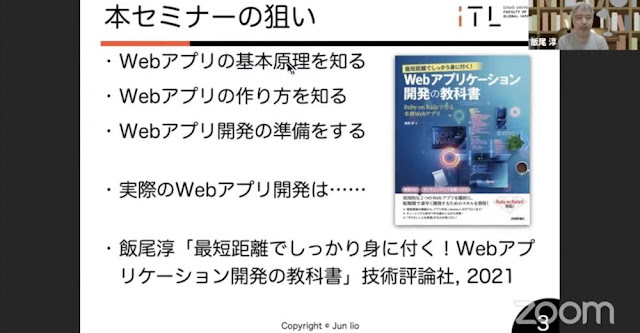

では,学生たちは何でやりとりしているかというと,最近は圧倒的にLINEである.ある調査で,日頃利用しているシステムに関してUXの良し悪しを尋ねたところ,良いUX,悪いUXともに,最も指摘が多かったものがLINEアプリであった(飯尾, 2021).状況証拠ではあるが,この結果からもLINEが日々利用されていることを推察できる.当初は私もLINEなんて使うかなと考えていたが,学生とコミュニケーションを取らねばならない立場から,致し方なく登録した.しかし,今では便利に使っている.

最近はさらにSlackもよく使われている.エンジニアの皆さんから支持されている.ただし,メールアドレスでアカウント登録するという設計がイマイチで,その結果としてチャネルごとにアカウントがとっ散らかっており,アクセスできたりできなかったりわけのわからないことになってしまっていて,ちょっと,どうかと思う.まあ,本稿の趣旨から大きく外れるので,Slackへの苦情はこれくらいにしておこう.

他にも,Facebook messengerやショートメール(SMS),TwitterのDM,Discord,Jabber,Mastodon(まだある?)など,百花繚乱である.

結節点にいる人物の苦悩

ところで,コミュニケーションのチャネルが複数あると,困ったことが起こる.次の図を見ていただきたい.真ん中で困っているのは,私である.

学生たちがメールをきちんと書くことができなかったとしても,学生のコミュニティでLINEに閉じているぶんには問題ない.メールでやりとりする必要ができたら,そのときに適切な書き方を学んで実践できればよい.そのときに備えて入学当初の時点で教えておくのも悪い選択ではないと考える.Slackでエンジニアの皆さんと戯れてるのもよいだろう.そこだけで閉じていれば悪い話ではない.

おじさんたちはおじさんたちの理屈がある.やれ,セキュリティがどうの.クラウドサービスは信頼できない,企業ではコンプライアンスがむにゃむにゃむにゃ,など.大事な秘密はPPAP.飲み会のお知らせも重要な機密情報だ.パスワード付けて送るよ…… まあ,今回はその問題には目を瞑ろう.とにかくおじさんたちはメールでコミュニケーションしたいのだ.

さて,そうなると困るのがコミュニケーションの結節点にいる人物である.まあ,私のことだけど.

いちいち翻訳しなければならない.コピペで済むことも多いが,頻繁に翻訳が発生するので面倒なことこのうえない.「直接やってよ……」というのは,心の声,本心からの願いである.

この状況をどう解決したものか

企業と共同研究をしていると,学生が直接,企業の方との意見交換をする必要も出てくる.そのようなときはちゃんとメールで送ってねと指導しているが,学生からすると「メールのメッセージって構えちゃうんですよ.きちんと書かないといけないから」と感じているらしい.

電子メールの黎明期から使っていた立場からすると,たしかに昔はフランクな書き方をしていたことを思い出す.「〇〇様,いつもお世話になっております」なんて書くようになったのは,いつからだろう?阿呆らしいとは感じつつも,いつの間にか染まっている自分に気付く.

とにかくこの状況はなんとかできないものかと日々願っている.最後に,振り返ってみればもう何年も前からこの問題に悩まされていることの証拠として,およそ3年前にFacebookに投稿したコメントを紹介して筆を置くことにしよう.

参考文献

飯尾淳(2021)学生が考える良いUXと悪いUX, 人間中心設計, Vol. 17, No. 1