11月21日

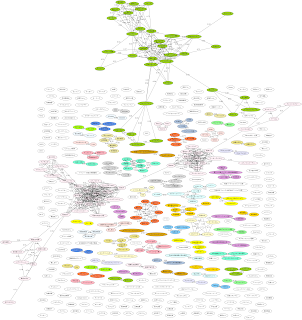

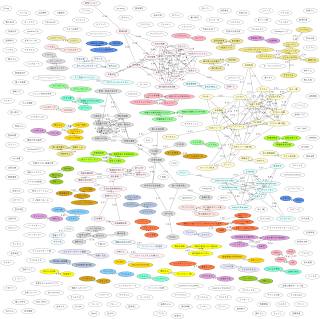

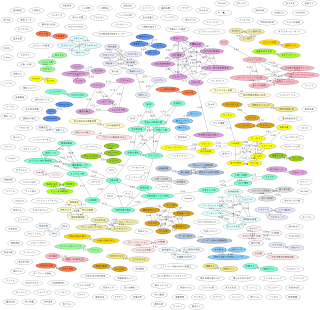

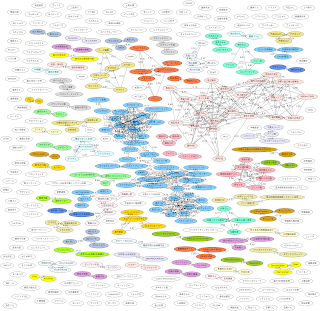

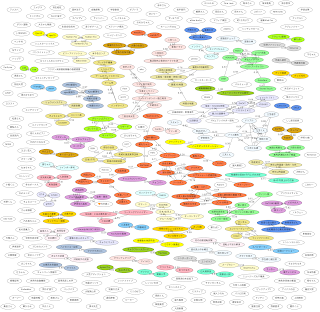

日本シリーズ

日本シリーズが始まりました.当然,Twitterではプロ野球の話題は大きなクラスタを作るほどの人気です.第1戦は,オリックスが勝ったようですね.

競馬

そして土曜日,週末ですから競馬のクラスタができています.東京と阪神のクラスタが一体化してこれまた大きなクラスタになっています.東京3Rと阪神3Rが結ばれているんですけど,これ,なんでだろう?(あーなるほど.東京3Rは〇〇〇〇で,阪神3Rは□□□□で,みたいな予想ツイーヨが多いっていうことかな)

NPC宣言

二つの大きなクラスタ以外にはあまり目立った話題クラスタはなく,三つ目をどれにしようか悩みましたが,ゲームの話題です.高杉晋作のキャラクターがNPC宣言ということらしいのですが,NPC宣言ってなに?よくわかりません.調べたら,Non Player Characterの略語ということのようですが.

11月22日

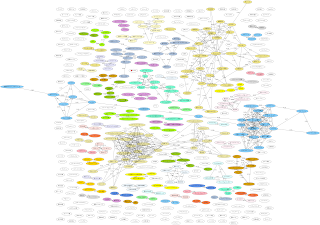

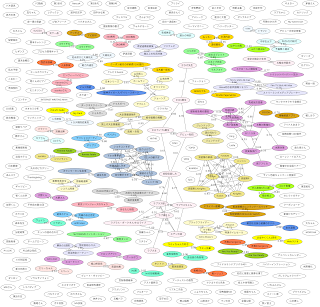

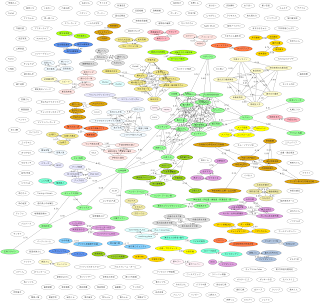

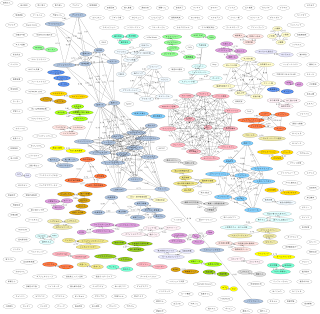

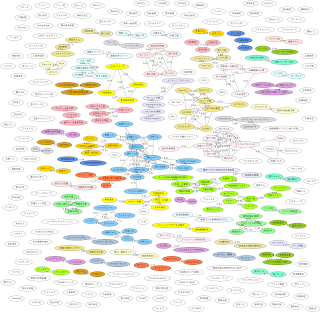

マイルCS

競馬です.マイルチャンピオンカップ,GIレースですね.グランアレグリアが勝ちました.「GIはルメールを買え」で,つまらない.ルメール騎手はこれで1500勝だそうです.もっと万馬券的な荒れる競争のほうが面白いのになー

日本シリーズ第2戦

第2戦はヤクルトが取りました.ピッチャーの高橋選手が完封勝利だそうです.競馬も荒れたほうが面白いけれど,野球も乱打戦が面白い.完封は,まあ,すごいことではありますけどね.

プリキュア

そしてニチアサです.今回はプリキュアでした.Twitterとニチアサは大きなお友達に支えられています.

11月23日

雨の月曜日

昨日は日中,雨が多少止んでいたようですが,朝晩,雨でした.ただでさえブルーマンデー.憂鬱な月曜日なのに雨で始まるのはいただけません.気持ちもダダ下がりです.今日は皆さん祝日なので,気分変えていきましょう.

木下富美子都議

お騒がせ都議会議員です.まあ,因果を含められたんでしょうな.免許停止期間中に7回も無免許運転して事故起こすなんてのは,まあ,ちょいと問題あり,とはいえ,スケープゴート感も否めません.巨悪を叩かんといけませんよ?

国民栄誉賞

大谷翔平に国民栄誉賞を与えようという姑息な政府に対して彼がバッサリと断ったという痛快なニュースです.イチローなんかも断ってたよね.偉いな.さすが,本物は違う.それにしても「大谷翔平が」ってのと「立ちション」ていうトレンドを並べるのはいかがなものか.立ちションというのは,福本豊が「そんなもん貰ったら立ちションできないのでお断りします」と断ったというエピソードですね.

11月24日

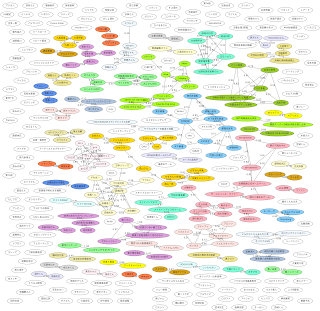

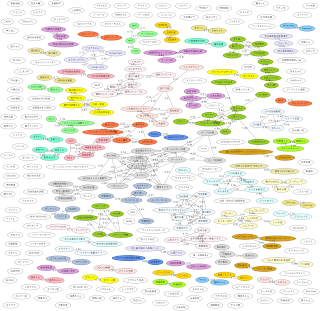

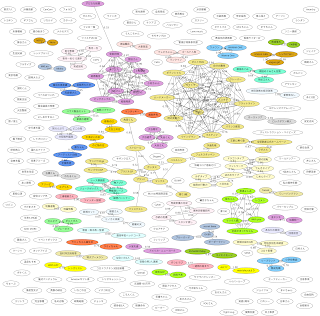

日本シリーズ第3戦

日本シリーズ第3戦はヤクルトが勝利しました.シーソーゲームで面白かったようですね.第3戦をとったチームが優勝する確率が8割を超えているんだそうですが,ヤクルトが優勝するのでしょうか?(まあ,ゆるゆると応援しているというレベルなので,ヤクルトが優勝してもしなくてもどうでもいいけれど……)

家庭用ゲーム機

「あなたを家庭用ゲーム機に例えたら」という診断系がバズっていたようです.診断系のトレンドが形成する話題クラスタは,密結合になるのですぐにわかります.

パペトーーク

アメトーークのパロディ番組をNHKが放送したようで,ハッチポッチステーションの登場人物が次々と出てくるパペトーークという番組が話題になっていました.グッチ裕三さん,もう69歳なんですって?びっくり

11月25日

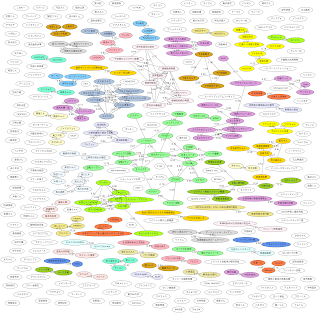

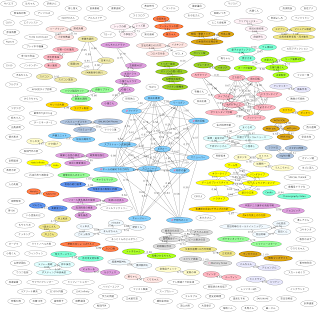

日本シリーズ第4戦

日本シリーズ第4戦,ヤクルトが王手をかけたようです.このまま勢いに乗ってヤクルト優勝?はてさて,どうなりますでしょうか.熱狂的なファンということではないけれども近くの球団ということで,私も少しゾワゾワしてきました.

中3男子

中学3年生の男の子が同級生を刺して殺してしまったという痛ましい事件がありました.何があったかはわかりませんが,私の通っていた長野市内の中学校もかなり荒れていたので,まかりまちがったら似たようなトラブルが発生していたかもしれません.

次の相棒

右京さんの「相棒」を7年間つとめていた反町隆史が相棒を卒業するということが発表されたようです.次の相棒は誰だ?ということで話題になっていました.それにしても「相棒」って長いこと続いているシリーズですなあ.

11月26日

日本シリーズ第5戦

今年の日本シリーズは面白いようですね.第5戦はオリックスが勝ちました.逆転さよなら勝ちだそうです.見てたら面白いゲームだったんでしょうね.さてこれで勝敗はヤクルトが3勝2敗,どうなるでしょう?

中学生刺殺事件

中学生が同級生を刺し殺してしまった事件の話題が続いています.なんとも痛ましい事件です.何があったのでしょうか.凶器の包丁はインターネットで購入したとか,よけいな情報はどうでもいいんだけれど.

流星隊

流星隊という音楽ユニット?あんさんぶるスターズ!!というものらしいんですけれど,なんでしょう?アニメ?ゲーム?よくわからないけれど,ネットでは人気があるようです.

11月27日

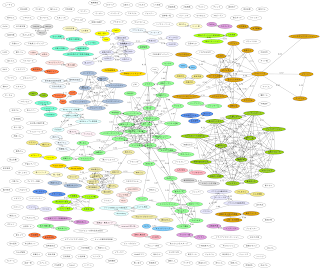

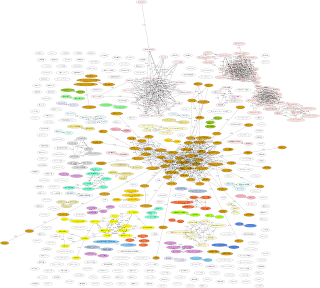

南ア変異株

なんかもう変異株とか聞き飽きた感がありますね.TVでは欧米で猛威を振るっています!とやかましくニュースで恐怖を煽り立てている一方で,台湾では沈静化しています!というニュースは流れない不思議.日本の今後も第六波など来ずに台湾みたいな状態が続くと考えたっておかしくないのにね(どっちも在り得る).

ホロライブ

VTuberだそうです.ホロライブ6期生とのこと.おじさんにはわからない世界.けっこう大きな話題クラスタを作っていました.この手のコンテンツを支持する層がTwitterには一定数存在しているということでしょう.

もてないランキング

そしておなじみ診断メーカーです.「異性にもてない原因ランキング」でした.楽しいのか?こんなランキング.

11月28日

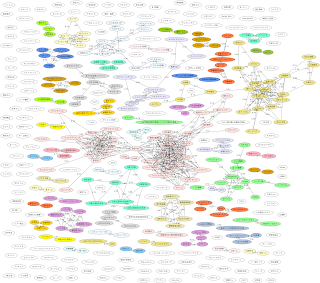

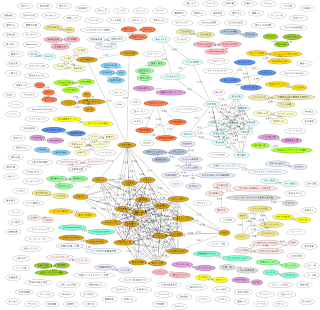

ヤクルト優勝

ごっついクラスタができていました.日本シリーズ,ヤクルトが制したようです.ヤクルトスワローズ,おめでとうございます.

競馬

そして週末なので競馬です.東京と阪神,京都もあったのかな?「阪神二軍の本拠地決定」というのはこれはプロ野球の阪神ですね.たまにこういう間違いが紛れ込むのもご愛嬌ということで許してください.

シンデレラ10周年

そしてシンデレラ10周年千葉公演というのがよくわからない.これもごっつい話題クラスタができているのですが,いったい何でしょう?このあたりのサブカルがよくわからんのです.

11月29日

ジャパンC

昨日はジャパンカップというGIレースがありました.コントレイルが勝利し有終の美を飾ったとのニュースが大きな話題になっています.秋競馬,大きなレースが続きますね.

日本シリーズ

プロ野球の日本シリーズは一昨日の話題ですが,尾をひいていました.まあ,プロ野球ファンにとっては大きな話題ですからね.

ニチアサ

そしてニチアサです.他にも,ポッセ優勝?とかよくわからない話題クラスタができていましたが,とりあえずニチアサをご紹介.日曜日のいつものパターンです.

11月30日

オミクロン株

変異株,また凶暴なのが発見されたとかいうニュースになっていますが,いったいぜんたい,どういうわけですかね.ちょっと羹に懲りて膾を吹くという状況になっているんじゃないかという気がしますけどね.はてさて,いったいどうなることやら.

日大のドン

田中理事長が脱税でとうとう逮捕されました.この人,政財界にかなり繋がりがあるような報道を目にしたことがあるんですけど…… 特捜部は巨悪に立ち向かっていただきたいものです.日本の政治,中枢の腐った部分に切り込んでいっていただきたい.今後の動向から目が離せません.

焼肉の部位

診断系です.「あなたを焼肉の部位に例えると」だそうです.いろいろ考えはりますなあ.私はハラミがいちばん好きです(誰も聞いてない).